智慧图书馆AI馆员应用白皮书(征求意见版)简介

2025年09期【特别报道】

供稿支持:深圳市海恒智能科技有限公司

9月4日,由上海图书馆(上海科学技术情报研究所)、深圳市海恒智能科技有限公司、智慧图书馆技术应用联盟(即云瀚联盟)联合撰写的《智慧图书馆AI馆员应用白皮书》(征求意见稿V0.9)正式对外发布。该白皮书系统阐述了AI馆员在智慧图书馆中的角色定位、能力结构、系统架构与实践路径,旨在推动AI技术在图书馆场景中的落地应用与创新发展。

白皮书发布背景

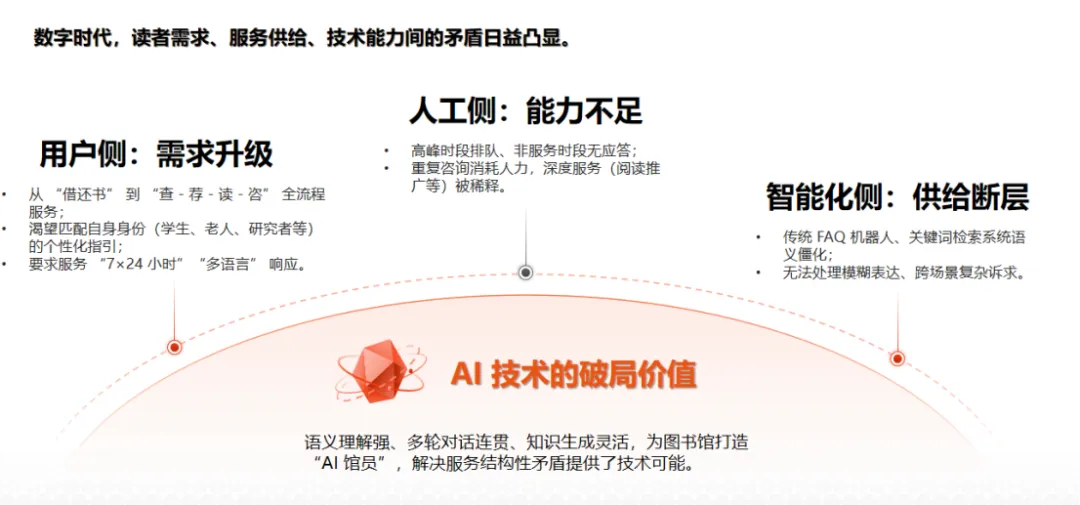

当前,图书馆面临三重挑战:一是用户需求升级,读者希望获得个性化推荐、全流程指引和跨平台的无缝体验;二是人工能力不足,高峰期排队、非服务时段空白、重复性咨询消耗大量人力;三是智能供给断层,传统FAQ机器人和关键词检索已无法满足复杂多变的场景需求。在此背景下,融合大模型、知识检索与系统协同能力的智能体应运而生,成为模拟一线馆员服务的 “AI馆员”。

白皮书主要内容

什么是AI馆员?AI馆员不是“问答机器人”,而是类馆员智能体,它能够理解复杂语义、调用多源资源、生成个性化回答,并通过对接借阅系统、活动报名、空间预约等业务,实现从“能回答”到“能办事”的跨越。AI馆员能听懂需求、找到答案、引导流程、完成操作。它既能7×24小时在线答疑,也能打通业务系统,实现“从理解到行动”的跨越。

1、核心能力结构

AI馆员的五大核心能力:信息理解与语义解析、信息检索与内容匹配、规则应答与流程引导、个性化感知与生成,以及服务行为记录与优化。

2、系统结构

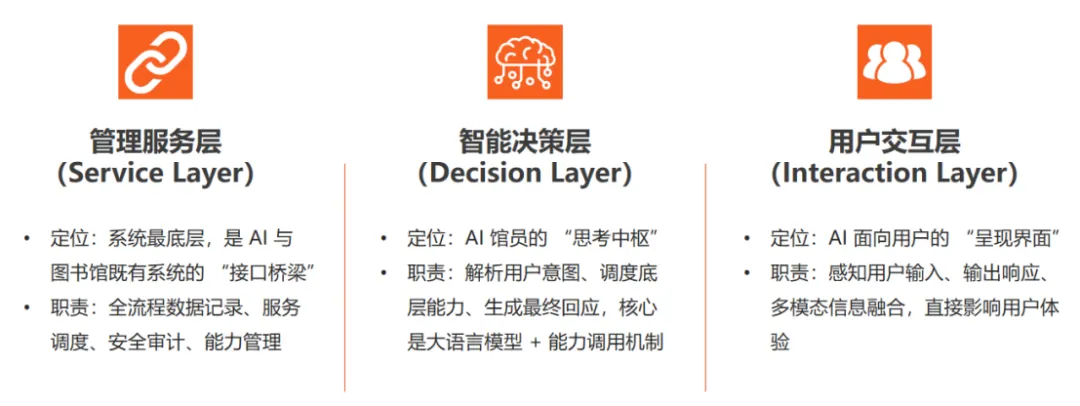

在技术层面,AI馆员可通过“三层架构”保障可用性和可拓展性:(1)管理服务层:负责与借阅、活动、认证等系统对接;(2)智能决策层:以大模型为核心,结合RAG检索和Function Call完成任务;(3)用户交互层:通过语音、文字、多模态实现自然交互。

3、多模型协同架构与系统融合

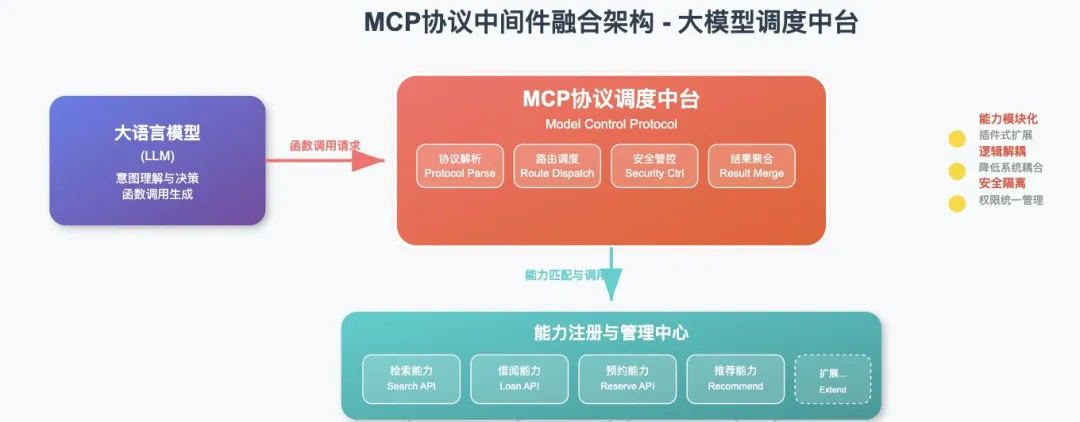

为兼顾性能、成本、响应速度与准确性,AI馆员系统普遍采用多模型协同架构,主要包括:通用大模型(LLM)、插件/函数模型(Function Units)、检索式问答模型(RAG或Embedding匹配)以及轻量任务模型(小模型/微服务模型)。

为实现认知智能与事务服务一体化,AI馆员需与图书馆现有系统深度融合,集成机制分为两类:(1)基于接口协议的系统连接(2)MCP协议与中间件式融合策略。

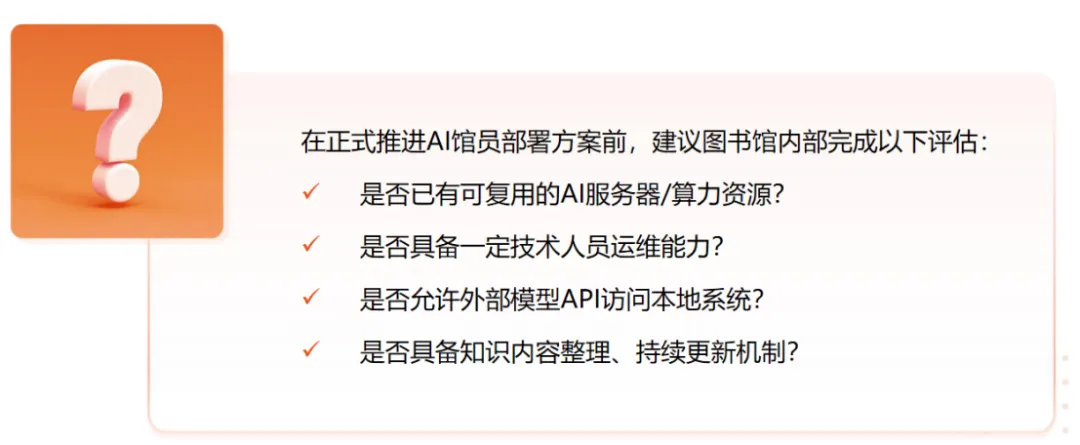

4、部署前评估

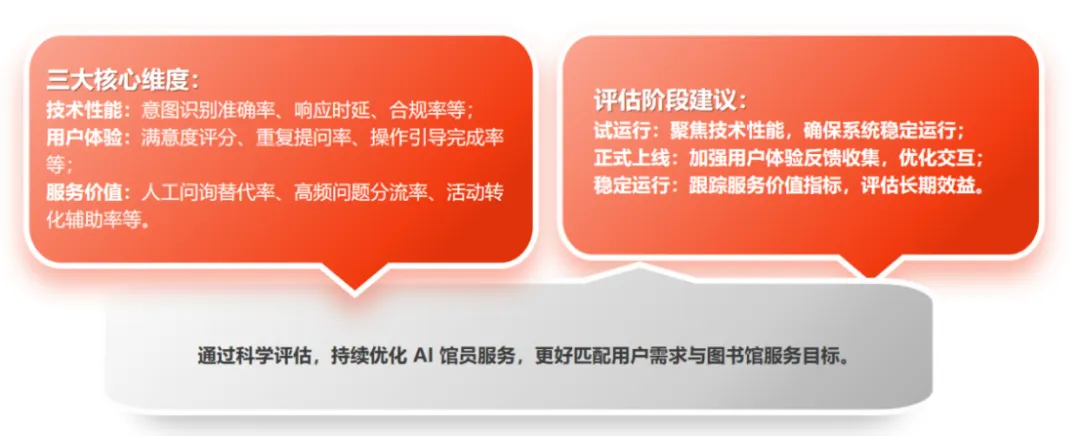

白皮书指出,AI馆员系统需通过科学的结构化评估体系进行持续追踪与优化,涵盖技术性能、用户体验与服务价值等维度,以全面衡量其实际应用效果。本文提出的AI馆员评估指标体系,适用于不同类型图书馆在试运行、正式部署与后期运营过程中的效果量化与优化方向指导。

5、部署模式与落地实施

部署模式上,图书馆可选择公有云、私有云、本地或混合,其中混合部署因兼顾安全与成本,正成为区域级平台和大型图书馆的首选。

(1)在选择AI馆员系统部署模式时,若图书馆拟采用本地部署或混合部署方式,则需同步考虑模型运行所需的软硬件环境与相关配套资源。

(2)AI馆员系统在处理读者提问、调用图书馆系统接口及生成内容的过程中,将不可避免地涉及到用户数据、服务规则与业务行为边界。

(3)为确保系统顺利落地并具备实用价值,图书馆需结合自身业务场景,循序渐进地构建AI馆员的“内容输入”与“系统支撑”,形成完整的智能服务基础。

6、AI馆员服务效果评估

白皮书提出“技术性能维度、用户体验维度、服务价值维度”三维AI馆员评估指标体系,适用于不同类型图书馆在试运行、正式部署与后期运营过程中的效果量化与优化方向指导。

7、国内外实践案例

当前诸多实践案例显示,AI馆员已取得显著成效。例如上海图书馆AI馆员助手、深圳图书馆“布小智”AI馆员、澳门城市大学图书馆“城大书僮”、上海交通大学图书馆“交小圕”等等。

“布小智”常见问题智能应答

未来,AI馆员将朝三个方向持续演进:多模态融合,实现语音、图像、视频等更自然的交互方式;主动推荐机制,从“被动响应”转向“智能陪伴”;跨馆协作机制,构建区域及联盟级的协同服务生态。AI馆员将与人类馆员形成协同关系。由AI馆员承接高频、标准化、全天候任务,人工馆员聚焦于人文关怀和深度咨询。智慧图书馆将迈入“人机协同、智能服务”的新阶段,推动知识服务向更加普惠、高效的方向发展。

点击阅读白皮书全文,反馈意见请发送至calsp@libnet.sh.cn

.png)